Dans la perspective des Rencontres du CDHA d’Aix-en-Provence les 15 et 16 novembre prochains dont le thème est « Le parler des Français d’Afrique du Nord » (cf. notre article du 19 octobre), nous vous proposons un focus sur le sabir grâce à l’article du professeur Alessandro Costantini (professeur de littérature de langue française à l’Université Ca’ Foscari de Venise) qui interviendra lors de ce rendez-vous.

L’Algérie française fut un melting-pot d’indigènes arabo-berbères et d’immigrés européens, notamment du Sud (corses, espagnols, italiens, maltais, siciliens…). Ce brassage de population a eu des conséquences linguistiques. De là, la naissance de langages comme le sabir et le pataouète, des idiômes propres, aux indigènes arabophones pour le sabir, aux Français d’Algérie pour le pataouète. L’article « De la littérature dite sabir » du professeur Alessandro Costantini (2018) étudie l’émergence, la fonction et la portée culturelle de la littérature en sabir, apparue dans le contexte colonial du Maghreb à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Le sabir, langue mixte issue du contact entre le français et diverses langues méditerranéennes (arabe, berbère, italien, espagnol), a d’abord servi de moyen de communication entre communautés avant de devenir, à la fin du XIXe siècle, un outil d’expression littéraire et comique. Alors qu’une grande partie de la production coloniale est rédigée en pataouète, certains textes utilisent le sabir, une forme simplifiée et grammaticalement déformée du français, parlée par des locuteurs arabophones. Ainsi, à travers ce prisme linguistique, la littérature sabir les met en scène – en reproduisant ses particularités langagières. L’étude vise à offrir un panorama complet de ces textes et à analyser leurs principales caractéristiques, en montrant comment ils participent à la formation d’un patrimoine linguistique et culturel original de l’Algérie coloniale.

Le sabir comme le pataouète, truffée d’hispanismes, de mots kabyles, arabes et italiens, sont aussi « une des plus justes peintures littéraires de l’Algérie coloniale ». L’auteur analyse en particulier les œuvres de Kaddour ben Nitram (pseudonyme du Français Eugène-Edmond Martin, né à Tunis en 1888, homme de lettres et de spectacle), auteur « sabir » le plus connu, et de Kaddour Mermet (l’algérien, auteur distinct et bien plus ancien). Ce dernier va faire du sabir une véritable langue littéraire, inspirée du modèle des fables de La Fontaine. Bien que marginalisées après les indépendances, leurs œuvres demeurent un document précieux pour comprendre les imaginaires linguistiques et culturels du Maghreb colonial.

Vous trouverez l’article intégral du professeur Alessandro Costantini en cliquant sur ce lien sur ce lien et avec son aimable autorisation.

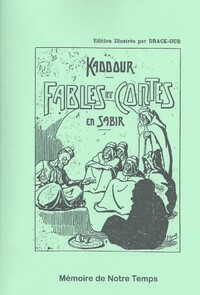

MNT a notamment publié le recueil de Kaddour Mermet « Fables et contes en sabir » toujours disponible, ainsi que les textes littéraires choisis de Jean Monneret dans « Grosses têtes et pataouètes » (en édition bilingue).

Pour vous donner un avant goût, voici une version en sabir « La cigale y la formi » :

Ji conni tri bien one bitite cigale qui tojor y rigole

Il fir la noce, il s’amouse comme one bitite folle’,

Il chante tojor, il chante mime bian comme il faut

Tot li temps qui fire chaud.

Ma, voilà qui fire froid,

Por pleurer ti en as li droit,

Ma si ti en a pas rian bor mangir

Bar force ti va crivir !

La cigale il marche bor la rote

Il rencontre Maz’mazelle Formi

Qui bortir dans une couffa li casse-crote

Il loui dit alors : « Mon z’ami

Fites-moi li blizir bor priti

One piti po di coscosse

Bor ji potras bouffi

Jousqu’à qui li hachiche i posse

O bian on po di varmicelle

Bor ji pourra fir la sope afic elle,

Ji ti paierai, parole d’honneur

L’argent, l’antirèt, pas bisoin ti en as peur ! »

Ma site formi, il est kif kif ousouri

Jami i britir son l’argent : il lui dit :

– « Kisque ti fire quand li froid i en a pas ?

Ripond, spize di grande zallala ? »

– La nouit ji passe por dormir,

Li jour, ji chante por blizir !

– Ah ! Ah ! Ti chante por moi ji pense,

Qui li millor qui ti danse ! »

Morale

Si ti crive tojor la faim

Ecoute-moi bian :

– Trappe li pioche

O bian crive come li moche !

Articles similaires